Einleitung

Die Forschung zu diesem Zwangsarbeitslager begann im Jahr 2019 mit der Entdeckung eines Eintrags im Gedenkbuch der Gemeinde Gemeinlebarn

, unserer Ortschronik.Ortschronik Im Frühjahr 1945 wurden darin Eintragungen der vorherigen Jahre nachgeholt und unter anderem auch über ein Zwangsarbeitslager entlang der Bahnlinie zwischen Gemeinlebarn und Reidling berichtet. Was darin genau berichtet wird, können Sie hier im Original lesen:

Diese wenigen Zeilen enthalten bereits die wichtigsten Informationen:

- Wer wurde in diesem Lager interniert?

Verschleppte, ungarische Juden

. - Wo befand sich dieses Lager?

Zwischen den Bahnstationen Sitzenberg-Reidling und Gemeinlebarn

. - Was geschah dort?

Zwangsarbeit – die Internierten wurdenzu schwerer Arbeit gepresst

.

Von hier ausgehend möchten wir die Geschehnisse jener Zeit in sechs Kapiteln näher beleuchten.

Kapitel 1

verschleppte, ungarische Juden

Als im März 1944 die deutsche Wehrmacht in Ungarn einmarschierte, wurde das bereits zuvor nicht einfache Leben für ungarische Jüdinnen und Juden noch deutlich schwieriger.VHA EG Sie waren im Frühjahr 1944 schnell mit Gettoisierung und folgend den ersten Deportationen konfrontiert. Dabei kam es einer Lotterie gleich, ob man in einem Vernichtungslager ermordet wurde oder in Zwangsarbeit weiterleben durfte – es hing von der Entscheidung ab, welchen der vielen Viehwaggons man bei der Deportation bestieg.VHA EG

Bestieg man einen, der nicht nach Auschwitz und damit in den sicheren Tod ging, führte die Fahrt nach Strasshof an der Nordbahn, wo sich ein großes Durchgangslager befand.Suchery Strasshof Der Transport aus den ungarischen Ghettos, wo die Menschen zusammengetrieben wurden, dauerte in der Regel mehrere Tage. Viele Menschen überlebten diese Transporte nicht und starben an Erschöpfung und Hunger. Zu essen hatten sie nur das, was sie bei sich trugen. Im Durchgangslager Strasshof an der Nordbahn angekommen, wurden die Menschen registriert, gewaschen und entlaust. Nach diesen hygienischen Maßnahmen wurde ihnen ihre Kleidung zurückgegeben und sie wurden in Baracken untergebracht.VHA EG VHA MH Versorgt wurden die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter mit Dörrgemüse und wenig Brot. Die Aufenthalte in Strasshof währten in der Regel nur kurz, da sie von hier aus auf die Zwangsarbeitsstätten verteilt wurden. So erging es auch den Kindern, Frauen und Männern, alle ungarische Jüdinnen und Juden, die im Sommer 1944 nach Reidling bzw. Gemeinlebarn verschleppt wurden.VHA EG VHA MH

Kapitel 2

Zwischen den Bahnstationen

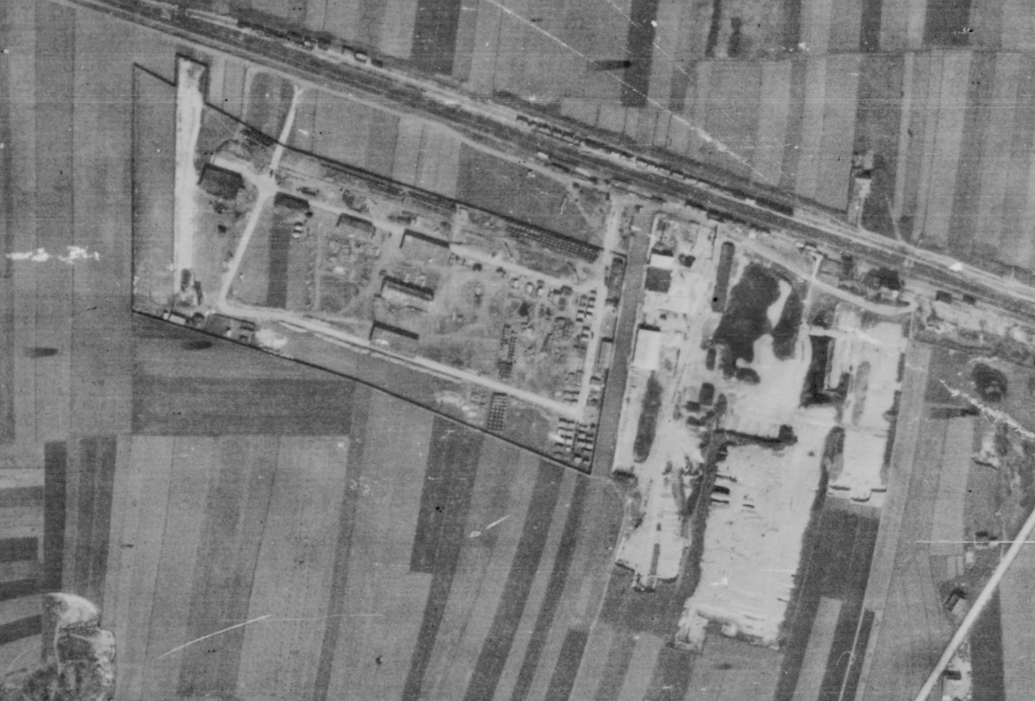

Das zwischen Gemeinlebarn und Reidling gelegene, sich entlang der Bahnlinie entlang gezogene Areal umfasste 1944/45 eine Fläche von rund 9,5 ha.Luftbild 13.03.1945 In der lokalen Bevölkerung wurde es Ungarnlager

oder auch Überland

genannt.Interview Antonia Denk Grob lässt sich der gesamte Komplex in zwei Teile trennen: Die heute als Ebenseer-Schottergrube

bekannte Schottergrube östlich und ein umzäunter Bereich westlich, der an die Schottergrube anschließend bis zum heutigen Lewary-Sportplatz

in Gemeinlebarn reichte.

Das östlich gelegene Areal diente höchstwahrscheinlichE-Mail GL JV 05.11.2022, wie auch später während der Nutzung durch die Ebenseer Betonwerke, als Produktionsstätte für Betonfertigteile. Dortige Abbau-Tätigkeiten von Schotter und Sand begannen vermutlich 1926. Tätigkeiten der Sitzenberg-Reidlinger Donausandwerke

GB Tulln EZ 220 und der Sandwerke Marie Hofmann

Compass 1926 - Hofmann sind zumindest um 1930 nachgewiesen.Luftbild 1930 Wann genau die Produktion von Betonfertigteilen aufgenommen wurde, ist nicht bekannt.

Das westlich gelegene, umzäunte Areal muss zwischen April und August (vermutlich zwischen JuliGL - Mein Kampf und August) 1944 errichtet worden seinLuftbild April 1944. Das Areal umfasste am westlichen Ende ebenfalls eine schmale Schottergrube. Die Parzellen in diesem Bereich, der rund 5,5 ha umfasste, waren vorher landwirtschaftlich genutzt. Die Fläche wurde eingezäunt, sowie Wege und Gebäude inmitten von Äckern errichtet. Aus den Luftaufnahmen lässt sich erahnen, dass in diesem westlichen Bereich vor allem Betonfertigteile gelagert wurden.Luftbild 16.03.1945 Luftbild 29.03.1945 Welche Funktionen die Gebäude westlich und östlich im Einzelnen hatten, war bisher nicht mit Sicherheit festzustellen.

Ihr Wissen ist gefragt!

Was wissen Sie über diesen Ort zwischen den Bahnstationen?

Kontaktieren Sie uns!Kapitel 3

Schotter und Betonteile

Zumindest ab dem Jahr 1944 betrieb die Wiener Baufirma Kallinger in Reidling ein Betonwerk, in dem unter anderem diese ungarischen Jüdinnen und Juden arbeiten mussten. Der Inhaber, Adalbert Kallinger, geboren 1897, gründete im Jahr 1927 eine Baufirma, die er zu seinen Lebzeiten zu einem Konzern ausbaute. Nach seinem Tod im Jahr 1980 übernahm sein Ex-Schwieger- und Adoptivsohn, Anton Kallinger-Prskawetz, die Führung des großen Unternehmens. Nach missglückten Projekten und Bauträgergeschäften musste das Unternehmen aufgrund fehlender Liquidität im Jahr 2000 Konkurs anmelden.derStandard Konkurs Kallinger

Unter der Führung Adalbert Kallingers verzeichnete das Bauunternehmen bereits in den 1930er-Jahren einen steilen Aufstieg. Man hatte sich zunächst unter anderem auf Villen spezialisiert.Kallinger / ANNO - Neues Wiener Tagblatt, 25.12.1931 Das Unternehmen wuchs weiter, mehr Platz wurde benötigt und auch gefunden: Unter anderem erwarbKallinger - Hirschmann Kallinger den Bauhof des jüdischen Bauunternehmers Max Hirschmann, da dieser nach Australien emigrieren musste.

Kallinger war nach eigenen Angaben von 1932 bis zum Verbot der NSDAP Mitglied im NSHG und von 1938 bis 1945 Mitglied der NSDAP und des NSKK.VG Kallinger Der Vorwurf der Arisierung

, seine möglicherweise illegale Mitgliedschaft in der NSDAP bzw. deren Verbänden wie auch die Denunziationen von Arbeitern, waren Gegenstände seines Volksgerichtsverfahrens.VG Kallinger Ihm wurde vorgeworfen, dass er seinen Betrieb in den Kriegsjahren durch die Nähe zu nationalsozialistischen Strukturen stark vergrößern konnte.VG Kallinger Kallinger avancierte in der zweiten Republik zu einem der großen österreichischen Bauunternehmer. Als solcher stand er speziell in den 1970er-Jahren stark als Abbruchspezialist

von Wien in der Kritik.Kallinger Zeitungsausschnitte Von seinen Bauaktivitäten zu Kriegszeiten war später wenig zu vernehmen. Dabei unterhielt Kallinger zumindest zwischen 1944 und 1945 auch im 21. Wiener Gemeindebezirk ein Zwangsarbeitslager am Bismarckplatz 21VG Seidl und profitierte vom Einsatz vieler Ostarbeiter

VG Kallinger. Neben diesem Lager in Wien bestand auch spätestens ab Sommer 1944 das Zwangsarbeitslager zwischen Gemeinlebarn und Reidling, wo verschleppte ungarisch-jüdische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter für Kallinger zum Einsatz kamen.

Ihr Wissen ist gefragt!

Wissen Sie etwas über die Tätigkeiten der Firma Kallinger

in der Region?

Kapitel 4

Lebensbedingungen der Zwangsarbeiter:innen

Als erste in Reidling ankommende Gruppe sind rund 30 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bekannt. Die Gruppe bestand fast ausschließlich aus Frauen sowie zwei Kindern. Sie wurde für die Produktion von kleinen Betonblöcken oder -ziegeln herangezogen, wofür Beton in eine Form gegossen werden musste. Dieser Vorgang geschah auf einer Plattform

VHA EG, wovon die gefüllten und sehr schweren, mit Beton befüllten Formen wieder heruntergenommen werden mussten. Die Lagerleitung erkannte wohl, dass diese schwere körperliche Arbeit gerade für die vielen Frauen ungeeignet war. Vermutlich wurden auch aus diesem Grund diese Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter nach kurzer Zeit wieder aus Reidling abgezogen.GL - Mein Kampf

Ebenfalls im Sommer 1944 wurde eine Gruppe von rund 70 ungarischen Jüdinnen und Juden nach Reidling verschleppt. Diese Gruppe verblieb bis ins Frühjahr 1945 in Reidling und bestand zumindest aus 26 Männern und 41 Frauen, davon insgesamt 9 Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren.Bekleidung Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden in zwei Baracken untergebracht.

Zumindest im Juni und Juli 1944 befand sich bereits eine solche Unterkunft wohl im östlichen Areal (Schottergrube). Das Gebäude wurde offensichtlich erst kurz vor ihrer Ankunft neu errichtet, denn es hatte noch keine Fenster und ein undichtes Dach, durch das viel Regenwasser ins Innere gelangte.GL - Mein Kampf

Das Leben der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter war sehr hart. Sie mussten 50 kg schwere Zementsäcke zu jener Plattform hochtragen, wo der Beton gemischt wurde. Entgegen erster Zeitzeugenberichte ist später auch von großen Betonteilen oder -blöcken die Rede, die hier produziert wurden.VHA EG

Speziell der Winter 1944/45 war eine große Herausforderung. Die nach Reidling Verschleppten besaßen nur ihre Kleidung aus dem Sommer. Auf eine vom Sondereinsatzkommando (SEK) an die Baufirmen versandten Bestandsaufnahme im Dezember 1944 zur Erfassung von notwendiger Winterbekleidung, antwortete die Baufirma Kallinger am 27.12.1944 mit einer Liste der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und deren Bedarf an Kleidung. Darunter befanden sich auch drei Erwachsene, sowie drei Kinder, mit dem Vermerk ohne jegl. Schuh

Bekleidung. Neben unzureichender Bekleidung gab es aber vor allem auch wenig zu essen, weshalb sich die Kinder aus dem Lager hinausschlichen und in den umliegenden Ortschaften um Lebensmittel bettelten – hier trafen zwei Welten, auch in ihren nachträglichen Erzählungen, aufeinander. Jene einer 13-jährigen ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterin:

Ich erinnere mich auch daran, dass wir im Winter immer hungriger wurden. Ich war sehr dünn und konnte unter dem Stacheldraht hindurchschlüpfen und im Ort um Essen betteln. Meine Mutter und mein Vater machten sich große Sorgen um mich, was passieren würde, aber wir waren so hungrig, dass wir verzweifelt waren. Und wissen Sie… Die meisten Bauern gaben mir, als ich an den Toren klopfte, ein kleines Stück Brot oder eine Kartoffel oder einen kleinen Rest von dem, was übrig war. Einige schlossen die Tür, aber ich ließ mich davon nicht entmutigen, denn ich wollte unbedingt etwas zu essen haben. Ich habe davon nichts angerührt. Ich brachte alles Essen, das ich erbettelt hatte, zurück [ins Lager].VHA EG

Eva

wurde als 12-Jährige nach Reidling deportiert

Im Gegensatz zu anderen NS-Lagern war die medizinische Versorgung in diesen Zwangsarbeitslagern ungarischer Jüdinnen und Juden, grundsätzlich gegeben.Szita Davon zeugt auch eine Bestellliste der Firma Kallinger für eine Lieferung von Arzneimitteln im August 1944 für Reidling

.Arzneimittelrechnung

Auch wenn keine Gewalttaten aus dem Lager bekannt sind und eine grundsätzliche medizinische Versorgung existiert hatte, gab es mehrere Einlieferungen in Krankenhäuser, sowie auch zumindest drei dokumentierte Todesfälle. Einer von ihnen war Samuel Feldheim, der nach einem Herzinfarkt in das Spital von Stockerau gebracht wurde und dort am 15. August 1944 verstarb.Feldheim Den Mithäftlingen wurde gesagt, man habe noch versucht zu operierenVHA MH, ob dies auch wirklich der Fall war, ist nicht bekannt.

Kapitel 5

Von der Flucht zur Auswanderung

Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wussten nur wenig über den aktuellen Fortgang des Krieges. Die Unsicherheit, die das mit sich brachte, war eine der schlimmsten Dinge.VHA EG Im Frühling war es aber dann plötzlich eines Morgens so weit: Niemand war mehr da, kein Lagerführer und keine Vorarbeiter – alle verschwunden. Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter nahmen an, dass dies nur bedeuten könne, dass die Alliierten sich näherten oder der Krieg auf sonstige Weise enden musste. Die Ältesten berieten, was zu tun sei und entschieden sich, dass alle das Lager verlassen sollten – in kleinen Gruppen.VHA EG

Als das Lager vollständig verlassen war, wurden von der lokalen Bevölkerung jene Dinge entwendet, die man selbst noch gut gebrauchen konnte. Darunter waren DeckenInterview Antonia Denk oder auch WerkzeugeInterview Gramer. Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter schlugen sich zu Fuß nach Wien durch und emigrierten später in verschiedene Länder.

Kapitel 6

Was blieb

Der westliche Bereich wurde nach dem Krieg wieder rückgebaut. Wann dies genau geschah, ist nicht bekannt. Wege, die sich innerhalb des Areals befanden, sind aus der Luft noch im Jahr 1958 erkennbar.Luftbild 1958 Die Fläche wurde im Fortgang wieder landwirtschaftlich genutzt, wobei im Rahmen von maschineller Bearbeitung immer wieder Betonbrocken hervortraten.Interview AP Interview Muschkey

Ihr Wissen ist gefragt!

Besitzen Sie Fotos, welche die Bahnstraße (auch nach 1945) zeigen?Kontaktieren Sie uns!

Die wichtigsten Details auf einen Blick

- Im Sommer 1944 wurden ungarische Jüdinnen und Juden zur Zwangsarbeit nach Reidling und Gemeinlebarn verschleppt.

- Zumindest zu Beginn ihrer Gefangenschaft waren diese Zwangsarbeiter:innen in der heutigen

Ebenseer-Schottergrube

interniert. - Die Wiener Baufirma Kallinger betrieb in Reidling ein Betonwerk, das sich am gleichen Standort befand wie später die

Ebenseer Betonwerke

. - Im Jahr 1944 wurde an die

Ebenseer-Schottergrube

ein weiterer umzäunter Bereich im Westen angeschlossen. - Bis April 1945 waren rund 70 ungarische Jüdinnen und Juden in Reidling interniert, von denen drei ihr Leben verloren.

- Neben ihnen wurden auch sogenannte

Ostarbeiter

zur Zwangsarbeit eingesetzt. - Die Spuren des westlichen Bereichs waren über lange Zeit hinweg sichtbar und sind es teilweise bis heute.

Ihr Mitwirken

Neben den hier herausgearbeiteten Details, erscheint so manche Einzelheit um diesen Komplex erscheinen auch nach jahrelanger Recherche noch immer nicht vollends geklärt. Wir haben daher im Verlauf dieser Website Fragen eingebaut, die Ihnen als Leitlinie dienen können, was ganz gezielt an Information für dieses Projekt noch von Interesse wäre. Dazu zählen auch folgende Punkte:

- Die genaue Trennlinie zwischen den östlichen und westlichen Teilen des Gesamtkomplexes bleibt bisher unklar.

- Eine Involvierung anderer Unternehmen, wie dem Kieswerk

Hennl und Idler

, ist derzeit nicht nachweisbar. - Es ist offen, welche

kriegswichtigen

Betonfertigteile genau produziert wurden, wofür sie eingesetzt wurden und für wen sie bestimmt waren.

Falls Sie oder Ihre Verwandeten als über jegliche Informationen (Wissen, Fotos, Dokumente, ...) zu diesem Zwangsarbeitslager, den Ort oder involvierte Firmen haben, kontaktieren Sie uns bitte über folgende Kontaktdaten:

Endnoten

Konkurs mit vielen Facetten. Beim Wiener Baulöwen hat man auf Marktveränderungen zu spät reagiert., 09.08.2000.

Reidling, den 10.08.1944.

Geografisch-Biografische Dokumentation: Bezirk Korneuburg, 287; E-Mail von Eleonore Lappin-Eppel an Jakob Vesely, 25.07.2019.

Literatur

Geografisch-Biografische Dokumentation: Bezirk Korneuburgin: Gedenken und Mahnen in Niederösterreich. Erinnerungszeichen zu Widerstand, Verfolgung, Exil und Befreiung. Wien: Mandelbaum, 2011, 278 – 287.

Änderungsprotokoll

Sie bekommen hier einen Überblick über alle Änderungen, die im Laufe der Zeit auf dieser Seite gemacht wurden. Der Quellcode dieses Projekts ist öffentlich auf der Plattform Github einsehbar. Erweiterte (technische) Änderungen können so auch auf diese Weise nachvollzogen werden.

Impressum & Datenschutz

Diese Veranstaltung und dazugehörige Online-Information sind ein Projekt des Ortsarchivs Gemeinlebarn.

Datenschutz: Es werden keinerlei personenbezogene Daten erhoben!

Medieninhaber: Jakob Vesely, Grißfeldstraße 23/6, 3133 Gemeinlebarn, contact@jakob.fyi, www.jakob.fyi

Detailierte Versionsnummer: v1-18663605795-23-1